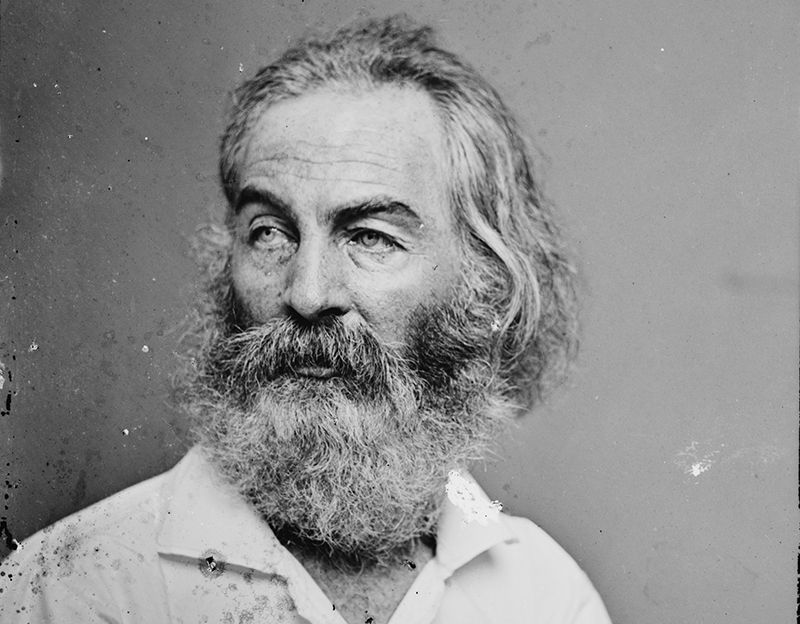

Como orgulloso representante de mi generación –nostálgico ochentero con achaques, a quien los niñatos llaman boomer en Twitter– conocí la existencia de Walt Whitman gracias al profesor John Keating. Este personaje, interpretado por Robin Williams en El club de los poetas muertos, fue el detonante perfecto para una bomba que estaba deseando ser detonada; a saber, la tardoadolescencia de un grupo de muchachos de 2° de B.U.P., con nuestro acné y nuestras novietas fugaces y la exaltación de la amistad de litro de cerveza. No entendíamos mucho pero, cuando el profesor Keating escribió en la pizarra de ese aula de la Welton Academy «I sound my barbaric yawp over the roofs of the world» (resuena mi terrible gañido sobre los tejados del mundo), sentimos ese grito como una llamada a la acción. A la vida. A la intemperie. Qué sé yo a qué. «De nuevo el tío Walt», decía Keating, señalando el retrato en la pared en el que posaba Whitman con el pelo largo y la barba de leñador, con camisa blanca, en esa pose tan conocida. Retrato que, por cierto, está colgado en la pared de mi despacho hace años, y que algún despistado confundió una vez con Karl Marx (por supuesto, lo eché de casa). Whitman preside mi estudio, no porque yo sea como Whitman, sino porque me gustaría serlo. Es su obra un río caudaloso por el que navegar, pero también del que alimentarse, un torrente que no cesa nunca de producir vida y que, como el de Heráclito, nunca es el mismo. Ante el retrato, todas las mañanas me cuadro y lo saludo, antes de salir a mis grises ocupaciones de nómina estabulada, con un «¡Oh, Capitán, mi Capitán!», a modo de plegaria por una vida más plena, más densa, más consciente. Más feliz.

Traductor, inductor

Estamos en lo de siempre: por supuesto que es mejor leer la poesía (cualquier género, en realidad) en su idioma original. Qué gusto pronunciar de forma morosa –golosa– las sílabas inaugurales de «Starting From Paumanok», de cualquiera de las refrescantes Hojas de hierba –libro frondoso y exuberante donde los haya– sin que nos importe si lo hacemos o no en perfecto inglés con acento nor-neoyorquino. Esos nombres de ríos, de montañas, de embarcaderos y de batallas, son como leche y miel para la boca y, al decirlos en voz alta, nos llenamos de otro aire, más puro y primitivo, menos cínico y abatido y posmoderno. Pero ¿cuántos no hemos accedido a ese tesoro en verso libre gracias a un acertado traductor? En mi caso, el inductor fue de oro (de los tigres), es decir, Borges, que vertió al español una parte sustancial de la obra de Whitman. Pueden escuchar aquí una comparativa entre el original y su versión, en el episodio que le dedicamos en Radio Beades.

Uno para todos

Siguiendo con el argentino, este confesaba su decepción al buscar en las biografías «al vagabundo semidivino» de los versos, y no encontrar sino unas «mediocres y grises páginas». Sostiene que Whitman se propuso escribir la gran epopeya americana, el canto a la primera de las revoluciones modernas, cuya fe es la democracia. Y que, para hacerlo, no podía dibujar un héroe principal, como en las epopeyas clásicas, sino plural. Uno solo tenía que ser muchísimos, tenía que ser todos. Para ello, «elaboró una extraña criatura que no hemos acabado de entender y le dio el nombre de Walt Whitman. Esa criatura es de naturaleza biforme; es el modesto periodista Walter Whitman, oriundo de Long Island, que algún amigo apresurado saludaría en las aceras de Manhattan, y es, asimismo, el otro que el primero quería ser y no fue, un hombre de aventura y de amor, indolente, animoso, despreocupado, recorredor de América. (…) Whitman ya era plural; el autor resolvió que fuera infinito».

Siempre he encontrado un eco de esta ubicuidad whitmaniana en las entrevistas que ha ofrecido toda su vida el Premio Nobel Bob Dylan. En unas, dice que ha nacido en un sitio, en otras en otro… Como una parodia o un modo de reírse de los medios, o una forma pícara y barata de forjarse una leyenda de misterio. Whitman, desde luego, no estaba de broma, sino haciendo lo que Borges llama «un experimento», fundando una poética, una manera de cantar la realidad, que más tarde intentarían otros. Neruda, sin ir más lejos, en Canto general. Es imposible ser Whitman, desde luego, pero su influencia estilística es muy grande en la poesía contemporánea en español, sobre todo en lo concerniente a las largas enumeraciones caóticas, inspiradas en el Antiguo Testamento. Del salmista a Whitman, de Whitman a Borges, de Borges a Miguel d’Ors. De d’Ors a Beades, ya puestos (enano feliz a hombros de gigantes).

Cuando leemos a Whitman, ya no somos sus contemporáneos. Somos un público muy diferente del que recibió la primera edición de Leaves of Grass en 1855. En este siglo y medio largo, el mundo ha cambiado más que en ningún otro intervalo de tiempo similar. En Manhattan –no sólo en Matapozuelos, provincia de Valladolid–, las boñigas de caballo inundaban las calles; la gente moría de difteria o sífilis. Los periódicos se componían a mano, con tipos móviles. Los dentistas dispensaban narcóticos y tironeaban con tenazas enormes hasta arrancar las muelas. Se linchaba a los negros en el Sur con indeseable facilidad. El tabaco se mascaba, además de fumarse. La homosexualidad se llamaba “sodomía” (de la femenina ni se hablaba). Las damiselas –y no sólo las damiselas– esperaban encontrar una regularidad métrica en una estrofa de poesía y, por supuesto, que lies rimara con eyes. Igual que ochenta y nueve años más tarde Dámaso Alonso no rimaría «ojos» con «abrojos» en Hijos de la ira, Whitman desbordó los moldes, los límites y las expectativas del público (sí, había público de poesía), con su torrencial versículo y su dicción insolente, desafiante, recia. Fue destrozado por la crítica, salvo por Emerson, cuya filosofía inspiraba en gran medida a nuestro poeta. Fue considerado «un insulto para la Poesía». El libro fue creciendo a lo largo de su vida, como La realidad y el deseo de Cernuda, en sucesivas ediciones, hasta llegar a los trescientos noventa y ocho poemas en la llamada «edición del lecho de muerte». Hoy día, que leemos a Whitman sin tener que adaptar nuestra mirada a lo nuevo, sin escándalo, nos sigue pareciendo una obra inmortal. Es un clásico porque sigue vivo. Algunas obras literarias se estudian, más que por sus méritos intrínsecos, por lo que significaron en su momento; es decir, por motivos históricos. No es el caso de Whitman. Seguimos alimentándonos con sus hojas, aún frescas y verdes.

Chesterton decía que el Cristianismo se encuentra en el justo centro de todos los extremos, por el procedimiento de ser el más extremo en todas las direcciones. Entre el pesimismo mortecino de Zola y el optimismo panteísta de Whitman. Sin embargo, siempre he creído que Hojas de hierba es de esos libros –en expresión de Neruda, al lamentar el suicidio de un lector suyo– que “ayudan a vivir”. Por mucho que el «Canto a mí mismo» pueda parecer narcisista o idolátrico, no olvidemos que ese myself somos todos, que es un canto a la belleza de la humanidad. Una invocación a un hombre nuevo, mucho más amable y alentador que el Superhombre. Más libre y más consciente de la vida, y que abraza la realidad y la saborea. Por todo ello, el tío Walt será siempre uno de los nuestros. O, mejor dicho: todos somos uno de los suyos.