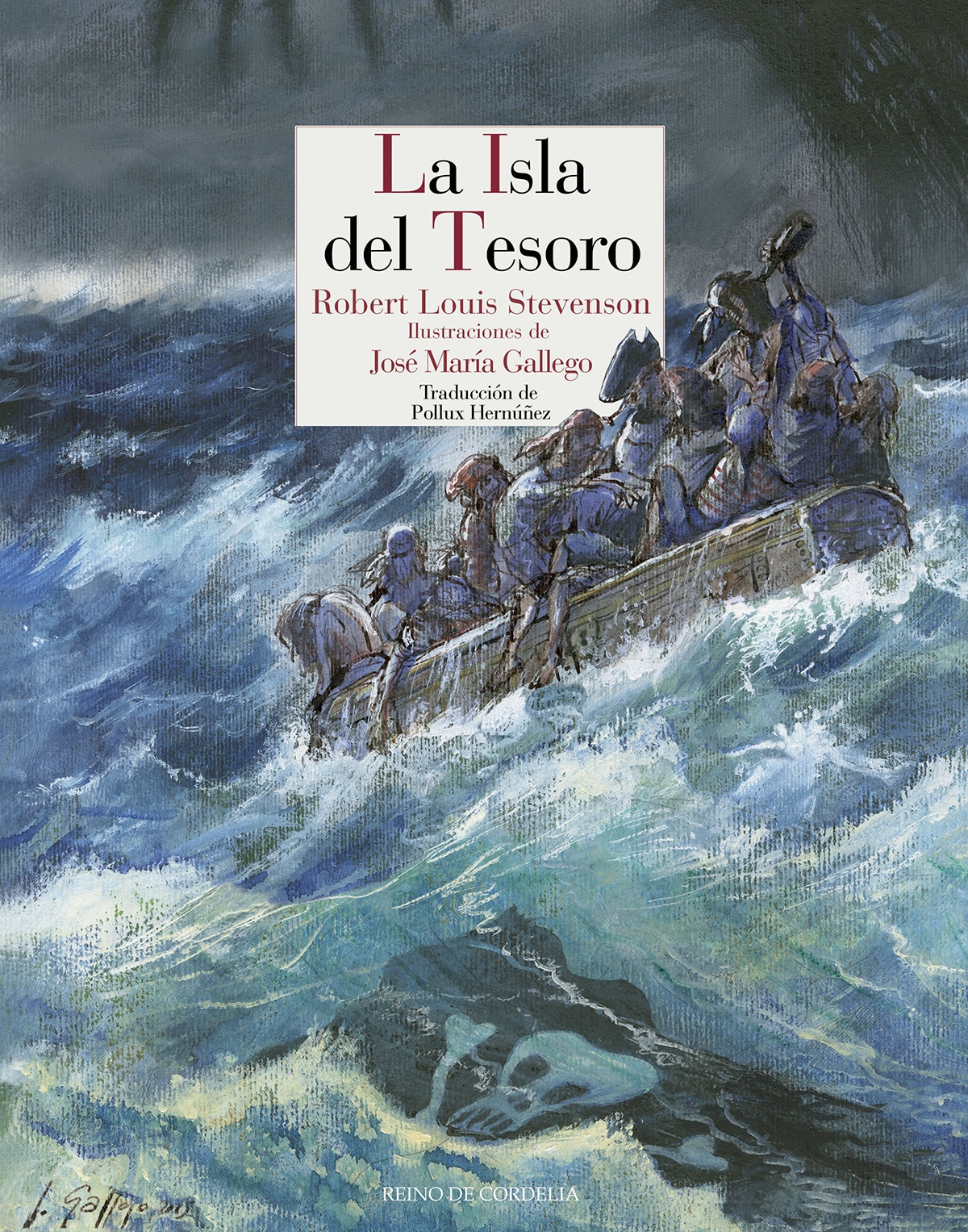

Querido lector: le deseo algo retrospectivo (¿se puede hacer tal cosa, desear que algo haya ocurrido?); a saber, que haya usted vivido el fogonazo solar de emoción y misterio que supone leer La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson cuando aún se es niño. Pocas cosas hay que marquen más en la vida, que unan más a la experiencia de leer. Algo así nos transmite Ende en La historia interminable, con Bastian representándonos a todos. Algo así nos ocurrió a muchos con Tolkien y su anillo. Si no es el caso ¡enhorabuena también! La isla del tesoro es de esos raros libros que consiguen abolir el tiempo y proporcionarnos, durante unas horas, un viaje de inocencia y maravilla. Podemos ser Jim Hawkins en la taberna del Almirante Benbow, donde todo comienza, y entregarnos a la aventura.

Borges no tuvo hijos

Borges clamaba contra el concepto de “lectura obligatoria”. Vale, estamos con Borges en todo, entendemos lo que quiere decir pero… Borges no fue padre. Yo les he leído por las noches a mis hijos desde antes de que entendieran el significado de las palabras, y entre esa lista de lecturas estuvo, cómo no, La isla del tesoro. Como suele ocurrir, al menos con mis hijos, al principio se negaron: “no, papaaá, eso es un rollo”, supongo que un poco por la inercia que todos tenemos cuando acabamos una serie de Netflix, y nos proponen otra (y qué poca simpatía sentimos por la nueva), y un poco también por el natural principio de oponerse a todo que tienen estas irritantes criaturas llamadas hijos. Al final, terminaron conteniendo la respiración con los avatares de Jim, con el asalto al fuerte, con la recuperación de la Hispaniola, con la fluctuante lealtad engañosa de John Silver. Todos los elementos que harían tan buena la película Piratas del Caribe ciento veinte años después ¡Y qué extraña sorpresa cuando vieron que el pueblo de Stranger Things se llamaba Hawkins! Ese contener la respiración, el sobresalto y emoción casi al terminar la lectura, noche tras noche, contaba con su cliff hanger, que significa literalmente estar “colgando de un precipicio”, y es lo que hacen los show runners de las series al terminar un capítulo en un momento culminante, para que quieras enganchar con el siguiente. Esto tan de ahora, tan de plataformas digitales, es un invento del siglo XIX, cuando las novelas se publicaban por entregas en los periódicos y se llamaban “folletines”. Pero es que, en el caso que nos ocupa, también fue escrita así para una reunión familiar de los Stevenson en unas vacaciones. Su hijastro de doce años, Lloyd Osbourne, fue ilustrando con acuarelas la historia, que su padrastro iba leyéndoles día tras día. Así lo cuenta el muchacho:

“…con mi nueva caja de acuarelas intenté hacer un mapa de la isla que había dibujado. Stevenson entró cuando yo lo terminaba y mostrando ese amable interés por todo que yo hacía, se apoyó sobre mi hombro, y pronto se puso a construir el mapa y darle un nombre. ¡Nunca olvidaré la emoción al ver la Isla del Esqueleto, la Colina del Catalejo, ni la emoción que sentó en mi corazón con las tres Cruces Rojas! ¡Pero la emoción fue aún mayor cuando escribió las palabras «La isla del tesoro» en la esquina superior derecha! No tardó en demostrar grandes conocimientos sobre la isla y sus habitantes, los piratas, el tesoro enterrado, o el hombre que había sido abandonado en la isla. «Oh, es como para hacer una historia sobre ello», exclamó. «Sí, que cuente quién enterró el tesoro, o por qué se llama la isla del Esqueleto», respondí en un paraíso de encanto… “

¡Jo, jo, jo! ¡Y una botella de ron!

Este es un artículo atípico, por redundante que resulte la aclaración en Uno de los nuestros. Stevenson es tan de los nuestros, que vamos a dejar de lado la reseña de todos sus libros (son demasiados para este rincón), para centrarnos en el cogollo, el centro, el corazón. Aunque no quiero dejar de apuntar que El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde –al igual que años después El retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde, deudor y complemento de aquel– establece un mito, un espejo perfecto de la condición humana. Todos somos Jekyll y Hyde, en perpetua lucha. No obstante, pese a los muchos y buenos libros que escribió, incluido el Jekyll, no sería Stevenson la estrella del firmamento literario que es si no fuera por La isla del tesoro. Esta obra es a su autor lo que Don Quijote a Cervantes. O Moby Dick a Melville. Sólo por esta novela se sostendría su fama imperecedera.

Es atípico el artículo porque, aparte de haber apuntado razones para leer La isla, y desde ahí el resto de su obra, mi homenaje a Stevenson va a ser muy personal. Les voy a transcribir ahora “La canción del pirata”; las dos primeras estrofas son de la novela, lo que cantan los amotinados, con tétricas resonancias amenazantes, cuando se emborrachan. A partir de ahí, lo que sigue son unas glosas escritas por Joaquín Moreno Pedrosa (Premio Adonais de Poesía 2013) y un servidor, para poder darnos el gusto de cantarlo a voces, bebiendo ron en jarras de barro, acompañados por algún instrumento de cuerda y una flauta. (Puedes escucharlo aquí) Se publican aquí hoy, en primicia mundial.

Quince hombres van

en el gran cofre del muerto.

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

El ron y Satanás

ya se llevaron el resto.

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

Ya va surcando las olas

la proa de la Hispaniola.

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

La equis dice dónde

el gran tesoro se esconde

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

¡Doblones! chilla el loro,

y le seguimos a coro:

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

En el barril de manzanas

me sorprendió la mañana

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

Y los amotinados

huyeron, desesperados.

¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!

A continuación, les ofrezco un soneto –en versión revisada– que publiqué en Centinelas (Fundación José Manuel Lara, 2003), confiando en que la inmodestia de tanta autocita no les aleje en el futuro de este rincón de apasionados homenajes. Va por Stevenson:

Un mundo de peligros, viajes y aventuras

a bordo de algún barco que de pronto levante

al sol la Jolly Roger. Con casaca elegante

y sable y dos pistolas, divisar unas puras

orillas solitarias. No este cielo nublado,

no estas calles tan rectas y llenas de vacío

y gente apresurada. Ni tampoco este frío

de días indistintos y tiempo congelado.

Yo quiero para mí la vida del marino,

un gozoso aprender de todas las heridas

que nos inflige el mundo. Vivir más de mil vidas

en una vida sola. Y beber siempre vino

con amigos, y un bosque que la marea sala,

por delante. Y que todos me llamen Tusitala.

Almiral Benbow

Ya lo dijo nuestro Santo Patrón, G.K. Chesterton: cuando todos estaban ocupados en posar como distinguidos miembros del Club de los Suicidas, Stevenson se volvió a la infancia como un tesoro. Y donde está el tesoro, está tu corazón. Fin de la cita (con resonancia evangélica). No lo entrecomillo porque estoy citando de memoria (Chesterton style), pero creo que no me dejo ni añado nada. G.K. Ch. se empeñó en decir que Stevenson, en el fondo, era católico. En una mesa redonda que me invitaron a moderar (¡a “moderar”! ¡a mí!), en la que participaban Eduardo Jordá, Antonio Rivero Taravillo, Ignacio F. Garmendia, entre otros, esta afirmación mía fue recibida con sonoras protestas, por un lado, y displicentes sonrisas, por otro. Me respondió Jordá “¡Es que para Chesterton todo Dios es católico!”; y no le faltaba razón: también tiene Chesterton una argumentación en alguna parte con la que intenta convencernos de que Shakespeare, el misterioso, el inubicable, era católico en secreto. Supongo que se debía a su convicción de que donde refulgen el Bien, la Verdad y la Belleza, de un modo prístino y de espaldas al mundo servil y sus tentáculos, hay catolicismo, universalidad. Es, en el fondo, una manera paradójica y muy inglesa del elogio.

Al margen de esta chestertoniada, y de muchas otras que se encuentran en su ensayo sobre Stevenson, hemos intentado abrir la puerta de este autor por donde se debe, es decir, por el principio. No me refiero al principio biográfico; ahí tienen Wikipedia, incluso mejor que el libro de Chesterton (que jamás escribió una biografía informativa y rigurosa). La vida de Stevenson es pintoresca, por esa tan literaria descendencia de una estirpe de fareros, por su debilidad física, sus muchos viajes, su extensa familia y su exótico final en Samoa rodeado de indígenas que lo llamaban “Tusitala”, El Contador de Historias. El principio al que me refiero es ontológico: allí donde está el tesoro, está el corazón. Y todo, tesoro y corazón, empieza en el Almirante Benbow.