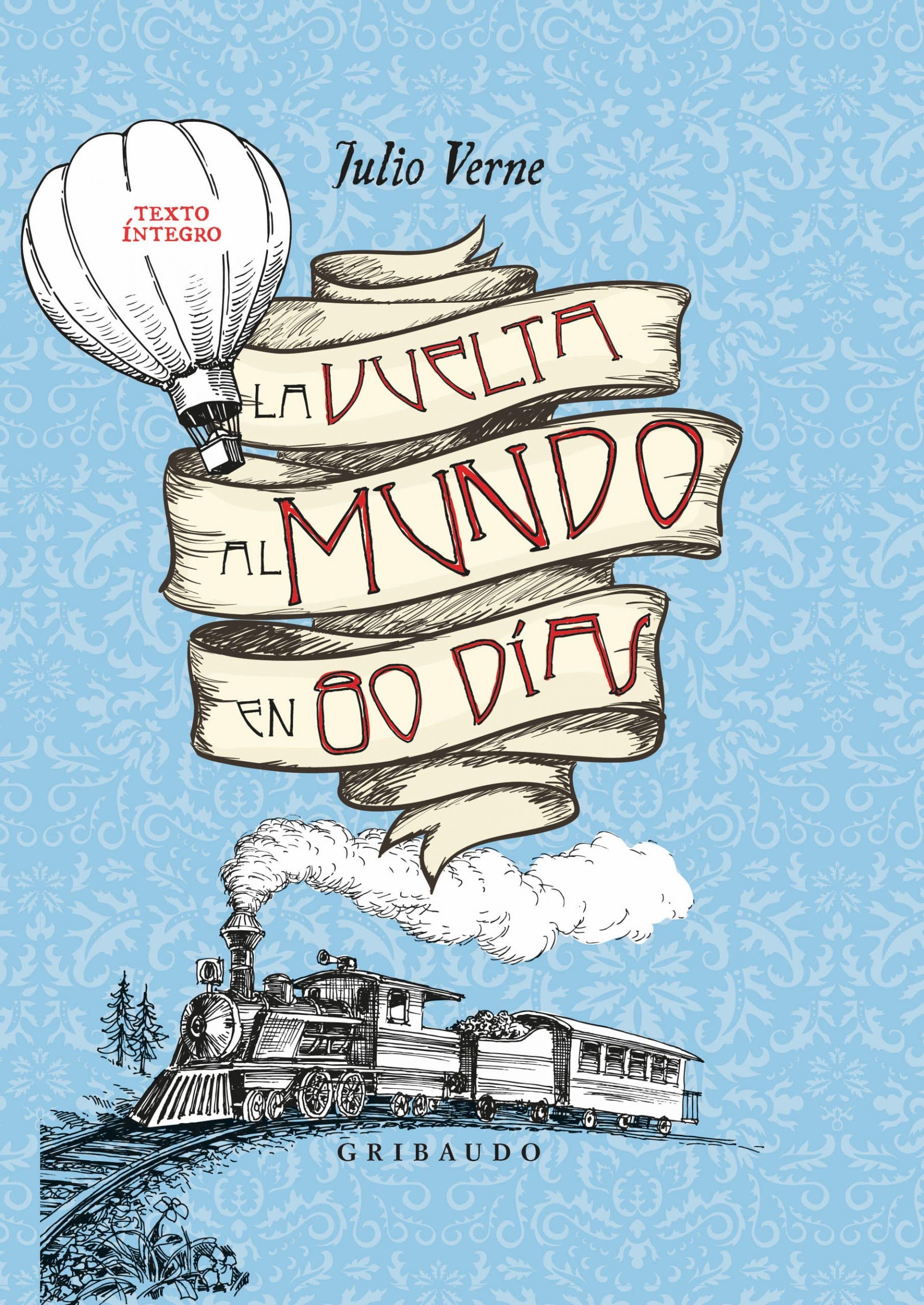

La vuelta al mundo en ochenta días

La vuelta al mundo en ochenta días

«No era ni industrial, ni comerciante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Real, ni del Instituto Russel, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de Ciencias y de Artes Reunidas, colocado bajo la protección directa de su Graciosa Majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que tanto abundan en la capital de Inglaterra, desde la Sociedad Armónica hasta la Sociedad Entomológica, fundada, principalmente, para destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club, y nada más».

Es así, y nada más que así, como comienza La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne, que yo ahora me he vuelto a leer. Y fue en ese comenzar así, y nada más que así, donde me atrapó, en su día, por completo. Ahora, muchos años después de haber leído por primera vez ese comienzo, su modo de presentarnos el personaje sigue atrapándome indefectiblemente.

Pero de aquellas, como buen niño lector al que le maravillaban las aventuras extraordinarias, me había leído casi todas las historias de Verne en una vieja colección de la Editorial Molino de tapa dura, con páginas acartonadas y los textos íntegros, que estaba en la casa de verano de mis abuelos. Una colección que, volviendo a pensar en aquella librería de nuestra casa de Galicia, recuerdo que incluía otros muchos viajes increíbles: De la tierra a la luna, 20.000 leguas de viaje submarino, Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la tierra, El faro del fin del mundo. Viajes que hicieron que un niño asturiano de vacaciones en tierras gallegas conociese los lugares más remotos imaginables. Viajes en los que me hice amigo de los más extraños personajes que me enseñaron a disfrutar de la lectura. Viajes a los que, con las preocupaciones que tengo ahora de adulto, me obligo a volver en cuanto tengo unos días de desconexión. Y es que de esas historias que leía de chico me he traído una gran parte de mi forma de ser actual y, aunque ya haya perdido mucha capacidad de imaginación con el paso de los años, me parecen cada vez mejores.

La vuelta al mundo en ochenta días es la historia de una apuesta, la que hace el tranquilo e impasible Phileas Fogg; la historia de un caballero con valores, valga la redundancia, y de los valores de un caballero. Yo siempre he pensado que no es casualidad que en la estupenda serie creada por el estudio japonés de animación, Nippon Animation, por encargo de la Televisión Española de aquellas, Phileas —llamado Willy— Fogg estuviese encarnado por un león. Y león o humano, Willy o Phileas, ese caballero apostador nos enseñó alguna de las cosas más importantes para nuestras vidas, un poco sin que supiésemos que en esta aventura podíamos encontrar enseñanza y aprendizaje. Esa enseñanza que nos muestra que sí se puede llegar a donde queremos llegar sin haber faltado nunca a nuestros principios, valores y creencias. O esa otra que nos hace darnos cuenta que esto de la vida trata un poco de hacer que el viaje sea un fin en sí mismo y no un medio.

La vuelta al mundo en ochenta días tiene tantas lecturas posibles como palabras y uno nunca hace igual ese trayecto de Londres a Londres, de puerta del Reform Club a puerta del Reform Club. Uno nunca se baña dos veces en el mismo rio, vino a decir Heráclito de Éfeso una vez. En La vuelta al mundo en ochenta días uno no vive dos veces la misma aventura, por muchas veces que lo lea. Y pienso ahora en qué me ha traído la lectura de esta historia esta vez. Creo que en esta ocasión me quedo, sin ánimo de spoilearles, con ese final en el que a Phileas Fogg le preguntan por los beneficios que le ha reportado una hazaña de tal magnitud. «Nada, quizás, a no ser una encantadora mujer que, aunque parezca mentira, me hizo el más feliz de los mortales», nos responde, para lanzarnos, de vuelta, una pregunta: «¿No daría cualquiera por menos la vuelta al mundo?» Pues eso, que «¡son ochenta días nada más, en barco, en elefante, en tren…!»