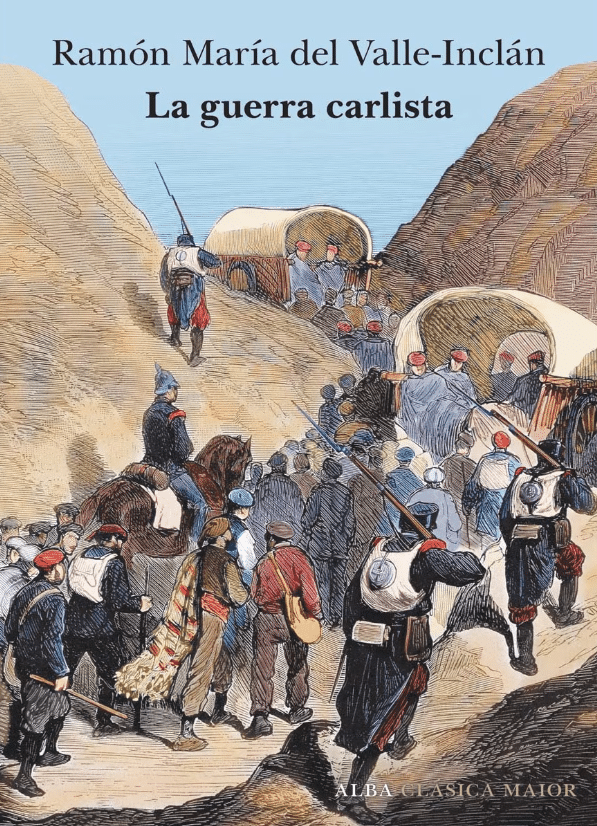

La guerra carlista

La guerra carlista

Resulta curioso el olvido general y generalizado en el que han caído las guerras carlistas, verdaderos conflictos civiles que marcaron todo el siglo XIX español y cuyos condimentos encontramos, de una manera u otra, salpimentando el turbulento siglo XX y nuestro indescifrable siglo XXI. Las tres contiendas entre liberales centralistas (apoyados y a la vez sostenedores coyunturales de la causa borbónica) y los legitimistas o realistas que se pusieron al servicio del pretendiente de turno al trono y lograron acantonarse especialmente en Navarra, País Vasco y Cataluña, supusieron una escenificación del traumático paso del antiguo al nuevo régimen en este ángulo de Europa.

El contexto carlista ha dado pie a una interesante literatura, tanto desde la veta contrarrevolucionaria a la abiertamente liberal. Galdós trató ampliamente el asunto en sus Episodios Nacionales, como no podía ser de otra manera dado el carácter total de esta obra; Baroja, que creció en un País Vasco herido de agravio tras la pérdida de sus fueros históricos –Cánovas dispondría a modo de compensación el famosos concierto económico-, exploró la vertiente aventurera y épica de la Tercera Guerra Carlista en uno de sus libros más queridos por el público, Zalacaín el aventurero. Unamuno o Pereda, el primero también vasco y el segundo declarado carlista, se interesaron asimismo por este choque de cosmovisiones.

Las tres novelas y los dos relatos que componen el ciclo carlista de Ramón María del Valle-Inclán, agrupados en un volumen por la editorial Alba, entrarían en ese corpus, pero reclaman espacio propio y bien definido. La personalidad literaria de Valle-Inclán hace así que cada una de sus obras exceda el contexto que trate, de modo que estas novelas breves ambientadas en la Tercera Guerra Carlista son, más que obras históricas, piezas netas de Valle.

Apenas abrimos Los cruzados de la causa, primera novela del ciclo, entendemos que estamos accediendo al universo decadentista y desprejuiciadamente demodé del autor de las Sonatas. De hecho, el primer personaje que sale a la palestra es el marqués de Bradomín, aquel noble «feo, católico y sentimental» que opera de trasunto de todas las fantasías estetizantes del gallego. Asegura Ignacio Echevarría en el prólogo de esta edición que «el carlismo fue la vía por la que Valle canalizó su visceral rechazo a la España surgida de la Restauración, a la cultura y moral burguesas, a la plutocracia liberal y su corrupto sistema parlamentario».

En ese sentido, Las guerras carlistas son un retablo de exquisita sensibilidad contrarrevolucionaria, el canto de un ultramontano en la España de principios del siglo XX por un tiempo ido de hidalgos protectores, campesinos devotos y curas aguerridos, en el que la palabra era la ley y los burócratas no pasaban de los despachos de Madrid. La propia Tercera Guerra Carlista nació casi como derivación vintage de la Primera. Nació muerta, nació vencida, algo que espoleó aún más las fantasías de un esteta como Valle, crecido carlista en una tierra, Galicia, donde no había prendido la llama, y abogado siempre de las causas románticas, es decir, de las batallas perdidas.

En estas novelas se combinan personajes inventados, caso del famoso Bradomín, con gerifaltes históricos como el Cura Santa Cruz. Valle-Inclán explora sobre todo la voz del pueblo llano, sus giros y su poesía negra, en piezas que a veces son puros aguafuertes en los que importa más el trazo que la composición. Aunque a caballo de un claro aliento narrativo, la prosa conspicua del gallego se afirma en cada página, menos declarada que en otras obras como Tirano Banderas y El ruedo ibérico, pero siempre reconocible y siempre grata.