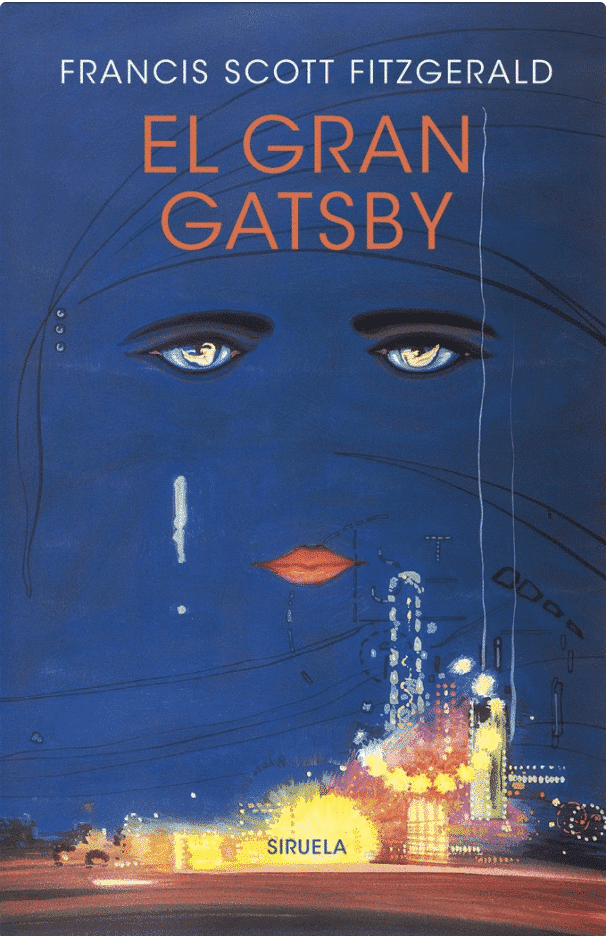

Pocas presentaciones merecen Francis Scott Fitzgerald y su más famoso hijo, El gran Gatsby. En 2020 se cumplió el octogésimo aniversario de la muerte del primero y contamos 95 años de la publicación del segundo. Es decir, se escribió todo lo escritural posible sobre uno y otro para celebrarlos. Por nuestra parte, podríamos añadir que, en nuestra opinión, la mejor edición española de la novela es la de Siruela, sobre todo, por una poderosa razón: porque reproduce la portada original de la obra, dibujada por el artista español Francis Cugat en 1924. El barcelonés fue más eficaz que el escritor y le envió la propuesta de cubierta a Fitzgerald antes que éste el manuscrito a su editor, Maxwell Perkins. Vista la maravilla de composición y color, nuestro autor corrió a suplicar al empleado de la Scribner’s que no la utilizara para ningún otro libro. La reencarnación de Job que era Perkins se lo prometió, pero, eso sí, le reclamó, de nuevo, el dichoso manuscrito.

Que, por cierto, tuvo que esperar todavía más tiempo hasta verse terminado. Porque Fitzgerald había quedado tan sumamente obnubilado por la portada de Cugat que ésta, cual musa, le obligó a retocar la historia. Aquellos ojos de mujer (“celestial eyes”) sobre las luces apabullantes de la ciudad no podían faltar en la historia de Jay Gatsby. Se le habían vuelto indispensables para que la novela tuviera sentido y pudiera publicarse (lo fue en 1925). Los estudiosos de Fitzgerald dicen que aquella mirada penetrante, un tanto perdida, apuntaló el personaje de Daisy Buchanan, “la chica de rostro incorpóreo”. Que Cugat es coautor de El gran Gatsby quizá sea demasiado decir, pero nosotros nos conformamos con mucho menos: con reconocerle al español la feliz y azarosa intervención en una novela de tal éxito.

Algo de mito moderno

Porque El gran Gatsby no ha dejado de imitarse, y en todos los sentidos. Carga sobre su espalda una fila larga, larga, de muchachos dispuestos a morir jóvenes y bellos con tal de gozar de cierta diversión que les rodee del aura de indolencia que anhelan. Es cierto que Jay Gatsby es de Dakota del Norte, del Midwest estadounidense, y que desea con todas sus fuerzas (y se empeña en) protagonizar una existencia digna a sus ojos y a los de la Nueva York sofisticada; pero, habiendo cambiado tanto el mundo en este siglo, creemos que sus seguidores ya no tienen por qué revivir paso a paso el clásico gran sueño americano en sus propias carnes. Madrid sigue siendo Madrid, y Nueva York, Nueva York, pero ahora también tenemos Instagram. El progreso no se detiene y surgen nuevas modalidades gatsbyanas, más asequibles y, sobre todo, menos costosas.

Y, pese a estos cambios, quizá se puede decir que Fitzgerald sí alumbró una especie de mito moderno con Jay Gatsby, su personaje estrella, fascinante, experto en hechizos y, ante todo, encantador. A quienes cojeamos de la pierna conservadora nos dolerá ese “amor platónico” que el magnate tiene de sí mismo y que le lleva a avergonzarse de sus pueblerinos padres. Eso no quita para que, por otro lado, admiremos la asombrosa ambición del joven, su severísima disciplina y el valor inmenso que daba a su formación; en especial, a su formación humana. No es que sea prodigiosa, de acuerdo, pero al menos sí muy notable la calculada metamorfosis del Gatsby adolescente en uno de los hombres más ricos de Nueva York, dueño de la mansión más espectacular de Long Island, a la que cada viernes llegan cajas y cajas llenas de naranjas cuyas cáscaras, bien exprimiditas para elaborar mimosas, son recogidas los lunes “en una pirámide”, desprovistas de pulpa. Señor de un servicio que actúa con diligencia marcial, Gatsby es aclamado por las fiestas que daba, abiertas a todo miembro de clase alta que quisiera pasar noches de alcohol y refinado desenfreno, moviendo el cuerpo al ritmo del incipiente jazz y metiendo, con gracia, la cabeza del vecino en el estanque del jardín. Lástima que fuera un farsante.

Francis Scott y Zelda

Pero a Fitzgerald no le daba tanta lástima, o eso dicen. Al parecer, había mucho de sí mismo en sus novelas y cuentos. “Borracho a los veinte, fracasado a los treinta, muerto a los cuarenta. Borracho a los veintiuno, humano a los treinta y uno, maduro a los cuarenta y uno, muerto a los cincuenta y uno”, se describió una vez, y lo cierto es que murió a los cuarenta y cuatro años de un ataque al corazón, escaso de dinero y con su mujer, Zelda, ingresada en un manicomio (el crack del 29, entre otros sucesos, les terminó afectando más de lo que esperaban). No le parecía un fraude su Gatsby porque se le parecía mucho, a él, el mejor jugador de las noches de Nueva York y de París, siempre dispuesto a una copa más, poseedor de un encanto magnético que mantenía a todos pendientes de sus movimientos y de sus palabras. Y maldito. Sobre todo, creemos, se parecen en su condena. Gatsby y Fitzerald, cada uno por un motivo distinto, al fin y al cabo son portadores de un sufrimiento amoroso que les encadena y les hiere fuerte.

También puso mucho de su Zelda en sus obras. En este caso, fue el modelo del que nació Daisy, la de los ojos celestiales. Si Francis Scott llamó a su sureña mujer, cuando la conoció, la primera flapper, Daisy Buchanan es el arquetipo perfecto de esta subespecie femenina: ingrávida, desdeñosa, caprichosa, espontánea, descarada, ajena a cualquier formalidad, hace en todo momento lo que le da la gana, y sin resultar nunca perturbadora. Todo le queda bien, y no hablamos sólo del bob y las faldas cortas, sino también de las actitudes. Todas le sientan de maravilla porque no abandona nunca ese halo de elegancia, aun cuando rompa costumbres ancestrales o lance un pastel de nata a la cara de su invitado. Una cualidad, la de acertar siempre, que está reservada sólo a unos cuantos escogidos en este mundo. Hay que valer.

Prosa lenta e irónica

También fue, es y será imitado El gran Gatsby en su estilo literario. La prosa de Fitzgerald es lenta e irónica. No hay prisa en llegar a un punto ingenioso que deslumbre al lector, pero, a la vez, nos imaginamos continuamente a Nick Carraway, que nos narra la historia, enarcando la ceja, entre sarcástico y perplejo. Y más de una vez nos saca una sonrisa:

“Cuando volví a West Egg aquella noche, temí por un momento que mi casa estuviera en llamas. Eran las dos y la punta de la península fulguraba con una luz que caía irreal sobre los setos y producía destellos alargados en los cables eléctricos de la carretera. Al doblar una esquina, vi que era la casa de Gatsby, iluminada de la torre al sótano. Al principio pensé que se trataba de otra fiesta, una francachela descomunal y salvaje que había terminado con los invitados jugando al escondite por toda la casa (…). –Tu casa parece la Exposición Universal –dije. -¿Sí? –Se volvió a mirar, como ausente-. He estado echándoles un vistazo a algunas habitaciones”.

Quizá nos equivoquemos, pero pensamos que nuestros David Gistau, Javier Aznar y José Luis Garci han leído mucho a F. S. Fitzgerald. No en vano, a propósito del cineasta, el gringo terminó sus días trabajando en Hollywood como guionista y predijo el fin de la palabra impresa como lenguaje para dar paso al imperio del cine en las cabezas. Aparte de no andar demasiado descabellado en su profecía, su don personal le permitía casi filmar en sus papeles las escenas que veía en su cabeza. Y que uno, cuando las lee, le parece estar viéndolas en la gran pantalla, fotograma a fotograma:

“Ya había amanecido en Long Island y fuimos abriendo las otras ventanas del piso de abajo, llenando la casa de una luz que viraba del gris al dorado. La sombra de un árbol cayó bruscamente sobre el rocío y pájaros fantasma empezaron a cantar entre las hojas azules. Había en el aire un movimiento agradable y suave, apenas unas brisa, que prometía un día fresco, precioso”.

Sin embargo, lo que más nos llama la atención de El gran Gatsby, y por tanto, de Fitzgerald y sus otras novelas y cuentos (muy recomendables) es algo paradójico: si el ambiente festivo, vivaracho y alegre del Nueva York de los años veinte está presente siempre, sus historias nos transmite cierta tristeza. Especialmente Gatsby nos apena por su vacío existencial su y tormento interno. El divertido y sin fin desenfreno parece una cortina de humo para distraernos de una melancolía; eso sí, una melancolía preciosa que termina, otra paradoja, resaltada por el jolgorio de alrededor.

Por eso, en nuestra opinión, Leonardo DiCaprio interpretó mejor a Rick Dalton, otro maldito, que a Jay Gatsby. Ese papel se lo dejamos mejor a Robert Redford, bajo la dirección de Jack Clayton. Aunque merece la pena darle la oportunidad a la imaginación personal para representarse esa tristeza divertida y nocturna. El West Egg, Manhattan, las mansiones inmensas, con sus jardines igualmente inmensos, coches monstruosos, champán a raudales, embriagantes orquestas y amores prohibidos que se besan sobre el césped recién cortado de alguna propiedad de Long Island. Y tantos otros relatos que el genio de Francis Scott Fitzgerald nos regaló.