Leíamos en el bote para tostarnos del sol de la ría. Una mano danzando en las aguas, al albur de los tiburones. La otra marca la página. La holgazana y la intelectual. Las formas infinitas de las nubes, monstruos y flores. Si el viento es raro y viciado, suroeste, vapor de pino y eucalipto en Las Aceñas, nubes negras sobre las colinas, tristísimo anuncio de las lluvias. Si sopla nordeste, verano sin novedad, inquietud en cubierta, el temblor histérico de las hojas y, arriba, los cielos abiertos como los sueños de una vida nueva. Los estrobos de los remos, humedecidos, ya no chirrían. Y hacíamos callar al motor para no romper el cristal de las aguas. Un cigarrillo, si la tarde es queda. A bordo, una bolsa con libros y canciones. Vuelvo siempre a lo que escuché y leí en aquellos días, que eran días de ver los mares abrirse en dos largas espumas; quién supiera entonces leer, en el capricho de sus curvas, los secretos de una vida, esos que van y vienen con las mareas y las lunas.

Con Garcilaso, al mar y a la belleza, soñaba versos de salitre y soledad: “qué me ha de aprovechar ver la pintura / de aquél que con las alas derretidas / cayendo, fama y nombre al mar ha dado”. El rumor de la marea besando dulcemente el casco. Renovando la crema solar, la fragancia transversal a los años. Rompe el cielo, o eso creo, alguna garza rezagada del invierno. Tú estás en algún barco tan lejos como siempre. Toda la bóveda es una manta de felicidad aguamarina. Serenidad y la danza levísima del bote. Nadie aquí sabe qué es septiembre, tal vez, un animal mitológico, o una broma pesada.

Llevaba entonces a menudo al barco, edición amarilleada, Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas. Una guía para la contemplación: “eran melancólicas las tardes de verano. Abrían los deseos, ponían la esperanza en carne viva”. De algún modo, surcando la ría cada estío, nosotros también “comenzábamos a sentir la inutilidad forzada, el dulce desperdicio de las horas”, pero también “un enriquecimiento, la seguridad de que la tarde no se iba, que se quedaba alta sobre nuestra vida con sus rumores y olores, con su realidad de ensueño y esperanza”. De vuelta vienen los pescadores deportivos, rumbo a puerto, llenas las bolsas e ilusiones, a poblar las terrazas, compartir las hazañas y mentir un rato. Se alejan hacia mar abierto todavía los enamorados, para prometerse lunas y entregarse soles, al clandestino rumbo de las olas. Aún ha de llenarse de rojos el cielo hacia el poniente, estallar en reflejos naranjas y perezosos el Cantábrico, y tostarse lentamente el blanco de las casas en los pueblos. Aún ha de anochecer este anochecer. Que no hay madrugada más presagiada que la de un agosto marinero.

Un verano, lo recuerdo, mi compañía, el Diario de un cura rural, la llamada a una vida consagrada, aunque consagrada a las letras. Supongo que tú tampoco estabas. Páginas de historias particulares como hojas arrastradas por un vendaval, y un solo hombre, la infinita impotencia ante cualquier misión.

Aquí, donde venimos a sumergir las tristezas bajo el agua, a disfrutar del placer de llorar tu ausencia sin mucho drama, suelto el risón en cualquier ensenada, o durmiendo la calma de la marea junto al fondeadero, un buen libro es una hoguera en la noche de cualquier invierno. Y la lección, allí mismo, a los pies de la playa de pequeños cantos, rocas rebozadas de mejillón, y cangrejos afanados en sus labores: ir soltando el lastre del superhéroe que desde dentro nos traiciona, dejar que Dios haga el trabajo de Dios, y el hombre el del hombre. Darse un baño al atardecer como un loco bohemio, donde el agua dulce del río resta sal al mar, el agua se vuelve más liviana, y nadar ya sin las alforjas pesadísimas de la soberbia y la añoranza; a esa hora en la que a nadie le importa saber dónde estarás. Con Bernanos, entonces, la vida adulta empezaba a pedir cuentas a la niñez.

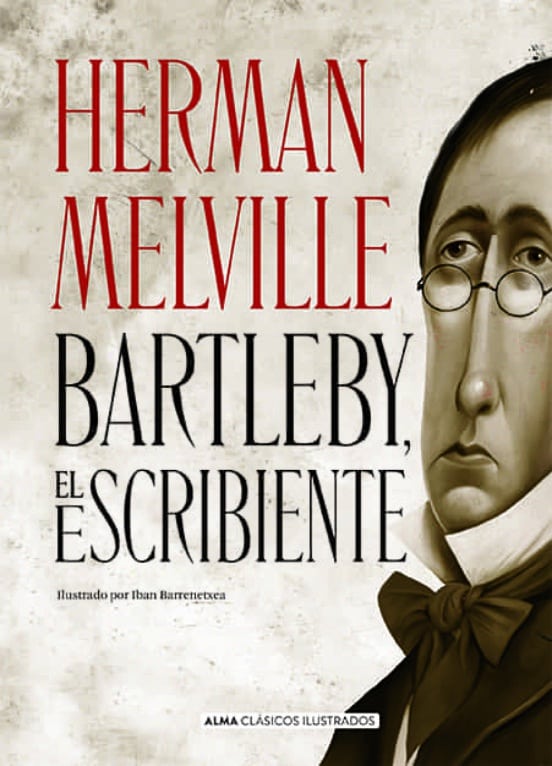

Atizaba, creo, la pereza, aquella tenue adolescencia, cuando arribó por barlovento Melville con Bartleby, el escribiente. Apenas había arrancado julio del calendario. De no haber estado henchido de vida por el comienzo del verano, por las aguas cantábricas y ese solaz de los marineros estivales, podría haber sido mi héroe, pero su efecto fue el de un castillo de arena desafiando las olas. Tuve que volver a leerlo años después porque a veces en la ría se pierden palabras, supongo que las roban las robalizas al saltar. Pero aquel verano marinero y navegante, aunque a veces me acordaba y te escribía mustio una canción, a casi cualquier inminencia del nuevo curso respondía como Bartleby, que yo también preferiría no hacerlo. Y es que no había entonces, como cada agosto, ni una sola razón para un septiembre, ni para esa forma tan cruel de rompernos el conjuro de la belleza con los estúpidos antojos del calendario.